消費者の自覚されない心(ゼミ第11回目)

7月に入り、今学期もあと少しとなりましたが皆さんいかがお過ごししょうか。

7月から専門ゼミもようやく対面となり、今回はその対面で行うゼミの1回目となりました!三密を避けるために、通常のゼミ室ではなく100人収容の教室でゼミがおこなわれました。ご覧のように、マスク着用の上、座席も千鳥配置です。開始直前には換気をおこないました。

さて、第11回の中川ゼミでは、前半に課題発表、後半に教科書の発表について行いました。

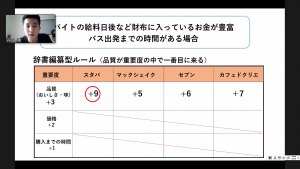

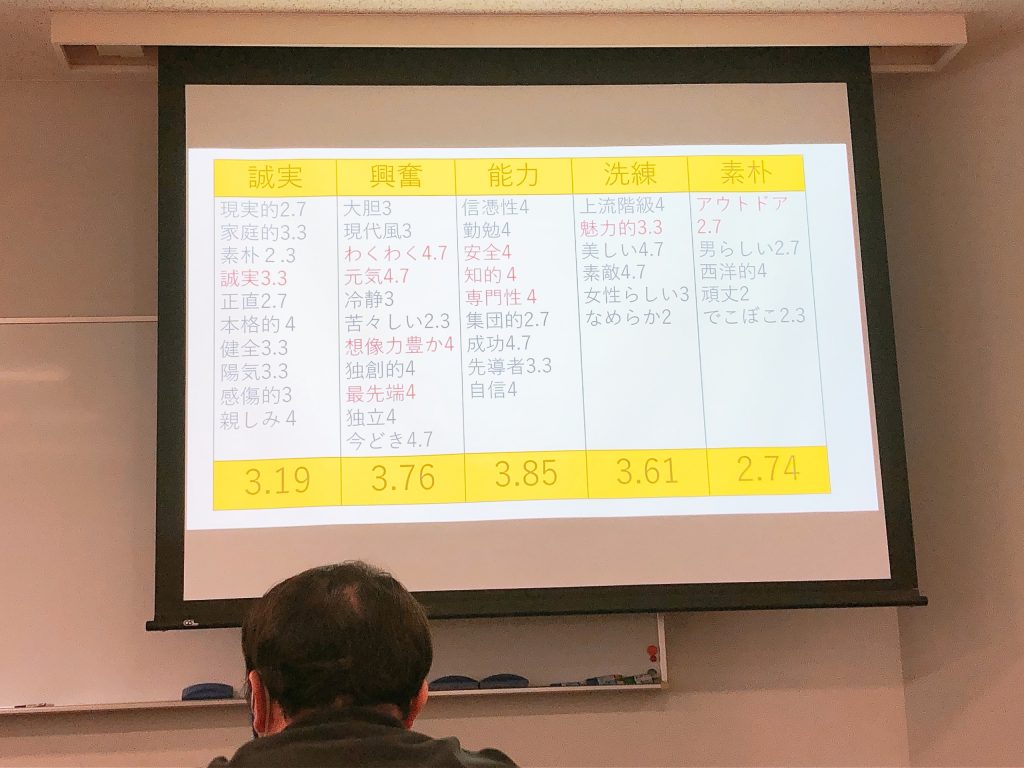

前半の課題発表は2つありました。1つ目は第8回目に出された「ブランド・パーソナリティ」の課題、2つ目は第10回目に出された「感情混入モデル」の課題でした。1つ目の課題は、「食品を対象とするブランド・パーソナリティのアンケート調査」で、Googleフォームでアンケート作成したものを各班15名以上の方に答えてもらうというものです。Aaker(1997)の42項目の尺度を使用し、5件法で定量調査を行いました。今回は第10回で指摘されたアンケート結果を、5つの分類(「誠実」「興奮」「能力」「洗練」「耐久性」)と、これをさらに細かく14個に分類したものの平均値をとって、まとめたものを発表しました。

言葉では分かりにくいですが、下記の画像のようにまとめて発表しました。

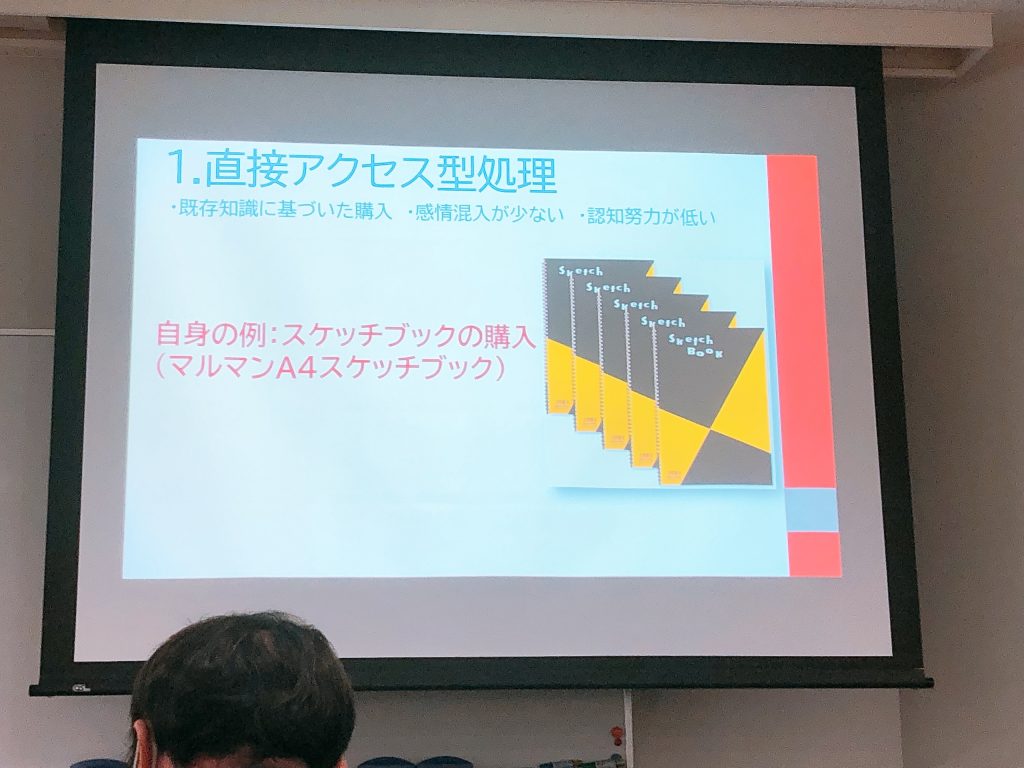

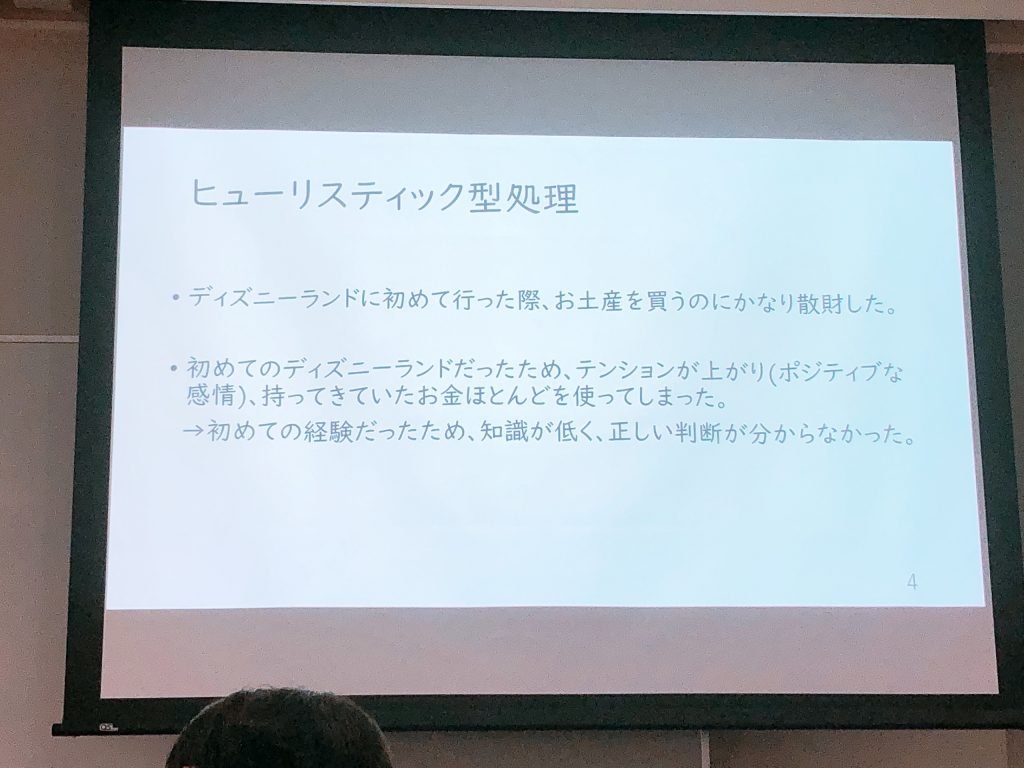

2つ目の課題は、「フォーガスの感情混入モデルに自信の購買経験を当てはめて説明してください」というものでした。「直接アクセス型処理」「動機充足型処理」「ヒューリスティック型処理」「実質型処理」の4つが感情混入モデルです。どの班もなるほどと思える発表ばかりで、私も発表を聞きながら自分の購買経験を思いだしてながら聞いていました。ですが全班「実質型処理」のみ説明が不十分だったので修正して、再来週(7/16)に再度発表を行います。

次に山田・池内(2018)の教科書を用い、第9章「理由なき購買」について学びました。

第1節「購買理由に当てはまらない」ではストッキング実験について説明されました。簡単に書くと、アメリカのスーパーで買い物に来たお客さんに「品質がいいものを一つ選んでください」と左からA、B、C、右端にDと書かれたストッキングを横一列に並べ、どれが多く選ばれたかというものです。結果は左(A)から12%、17%、31%、40%と、右端に置かれていたDを選んだ人が一番多い結果となりました。買い物客に理由を尋ねたところ、品質に着目したとの回答が多く返ってきたそうです。しかしこの実験のストッキングの品質はすべて同じものでした。品質に着目したと回答したものが多かったにもかかわらず、商品の置かれた位置について自発的に言及したものはおらず、商品の位置が選択に影響したかと尋ねられても、ほぼ全員その可能性を否定しました。このように、人間は自らの行動と判断が受ける影響についてあまり理解しておらず、実際と異なる因果関係に基づいて、自分の行動と判断を説明することがあります。この行動原因の特定に失敗し、実際に異なる要因に帰属することを誤帰属といいます。

他には自動的で自覚がない情報処理過程がかかわってくる消費行動の3ステージについてがありました。3ステージは、環境特性→自動的過程→結果のことで、環境特性は次の情報処理過程を駆動させる特性を持っており、自動的過程はその刺激を受け取って駆動させます。消費行動はこの3ステージに当てはめることができます。しかし人は環境特性(ブランド情報など)と結果(最終的な選択・評価)は自覚することができても、自動的過程は自覚することができないというものです。

来週はいよいよインゼミの中間報告です。どのようなものなのかという不安もありますが、グループで分からないなりに一生懸命取り組んできたので頑張りたいと思います。